Apfelweinherstellung jetzt auch „Immaterielles Kulturerbe“ der UNESCO

13/04/2022

Land Art Kunstprojekt Ausblicke Bad Vilbel

14/06/2022Niederschläge 2021 und Entwicklung der Jungbäume

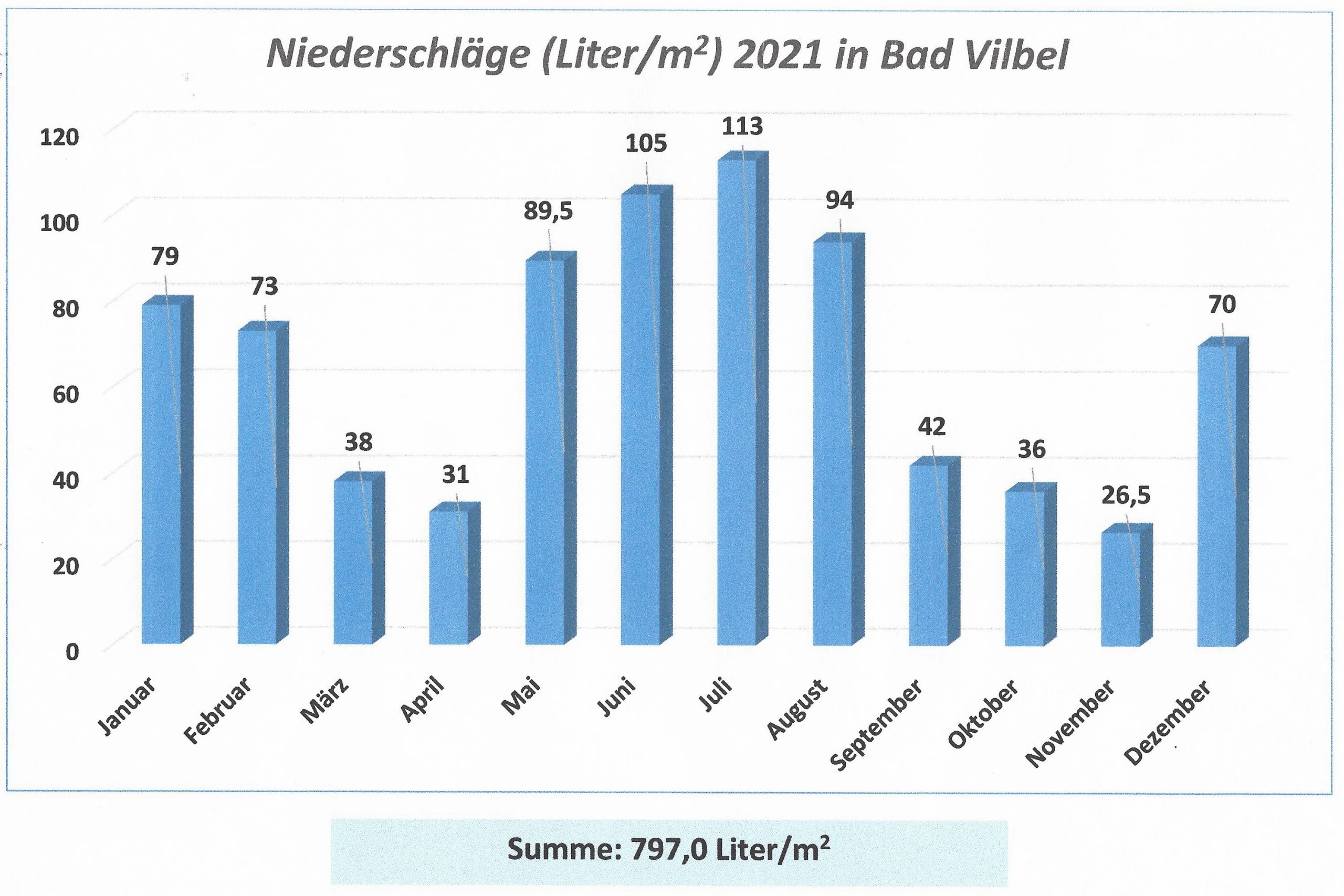

In den vergangenen zwei Jahren erfolgten erfreulich viele Neupflanzungen von Apfelhochstämmen bzw. seitens unseres Vereins Kirschberghütte e.V. auch verschiedener anderer Obstarten in den Wingerten. Die hohen Niederschlagsmengen im Jahr 2021 sorgten für günstige Anwachsbedingungen der jungen Bäume. Nach ergiebigen Regenfällen im Januar und Februar folgten zwar ein sehr trockener März und April, aber gerade die oftmals so trockenen Sommermonate waren ungewöhnlich nass. Von Vorteil war auch, dass die hohen Niederschlagsmengen nicht auf einzelne Starkregenereignisse zurückzuführen waren, sondern sich in den Monaten Mai bis August auf zahlreiche Tage verteilten. So kamen die jungen Bäume ohne Wasserstress – auch ohne Gießaktionen unsererseits – durch ihre erste Saison!

Da zur Niederschlagsmessung ein nach oben offener trichterförmiger Messzylinder verwendet wurde, sind gewisse Verluste infolge von Verdunstung unvermeidlich. Somit dürfte die Summe der Niederschläge im Jahr 2021 in Bad Vilbel sogar über 800 mm gelegen haben. Von früheren Jahren liegen mir leider keine Werte aus Bad Vilbel vor, jedoch die exakten Niederschlagsmengen aus dem Obstbaugebiet in Kriftel. Dieser Standort ist traditionell trockener als die südliche Wetterau. Mit Ausnahme des nassen Jahres 2017 fielen hier meistens weniger als 600 mm Jahresniederschlag, im Dürrejahr 2018 sogar lediglich 460 mm. Solch trockene Jahre führen nicht nur in den Wäldern zu massiven Schäden, sondern auch auf unseren Obstwiesen. Trockenstress gilt als Ursache für das „Apfelbaumsterben“ durch den Schwarzen Rindenbrand, der in einem weiteren Wingert-Report im Laufe des Jahres thematisiert werden soll.

Weißanstrich der Stämme

Vor und mit beginnendem Austrieb der Bäume fällt ein leuchtend-weißer Anstrich von Stamm und Ansatz der Leitäste junger Obstbäume besonders auf. Es handelt sich um einen Kalkanstrich, der unterschiedlichen Zwecken dient:

-

Gegen Ende des Winters steigt die Gefahr von Spätfrostschäden in Form von Frostrissen an Stamm oder Gerüstästen der Obstbäume deutlich an. Bei Hochdruckwetterlagen in den Monaten Februar und März erwärmt sich die dunkle Rinde der Bäume um die Mittagszeit bei Sonneneinstrahlung schon recht stark und zieht sich nachts bei Frost wieder zusammen. Infolge dieser Spannungen entstehen Rindenrisse, wobei sich die Rinde vom Holzkörper ablöst. Solche Wunden können verschiedenen Krankheiten als Eintrittspforte dienen. Aufgrund ihrer Anfälligkeit für das Bakterium Pseudomonas sind Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen/Zwetschen sowie Süß- und Sauerkirschen besonders gefährdet. Die weiße Farbe reflektiert das Sonnenlicht und kann somit Spannungen in der Rinde des Stammes deutlich reduzieren.

-

Im Fachhandel sind verschiedene gebrauchsfertige Produkte auf Kalk- und Kreidebasis erhältlich, die z.T. auch Gesteinsmehl, Kräuterextrakte, Eisen, Magnesium oder Quarzsand enthalten. Quarzsand vermindert den Verbiss durch Kaninchen und Feldhasen.

-

Der Anstrich schadet auch im Sommer nicht, da er wirksam Sonnenbrandschäden verhindern kann. Gefährdet sind hierdurch vor allem Jungbäume - in der Baumschule standen diese dicht an dicht und beschatteten sich gegenseitig, während sie auf der Streuobstwiese in sehr viel größeren Abständen gepflanzt wurden. Bestimmte Produkte wie z.B. Arbo-Flex bieten sogar einen Langzeitschutz von bis zu fünf Jahren. Mit dem Dickenwachstum des Stammes verblasst die Farbe allmählich.

Die Handelsprodukte sind als Pflanzenstärkungsmittel gelistet, biologisch abbaubar und atmungsaktiv. Sie werden am besten mit einem langstieligen Pinsel auf den trockenen Stamm aufgetragen, wobei sich ein Voranstrich empfiehlt. Der Pinsel kann sofort nach Gebrauch problemlos mit Wasser gereinigt werden. Die Mindesttemperaturen für die Anwendung sind produktspezifisch unterschiedlich (Gebrauchsanleitung beachten).

Frühjahrswitterung und Knospenentwicklung

Die zunächst frühe Knospenentwicklung wurde durch kalte Nächte und Trockenheit im März ein wenig ausgebremst. In der letzten Märzwoche lag beim Apfel überwiegend das Mausohrstadium vor, Anfang April das Stadium Grüne Knospe und zurzeit Rote Knospe bis Ballonstadium. Nach dem Schneefall vom 1. und 2. April und der nachfolgenden wenig frühlingshaften Witterung stagnierte die Entwicklung weitgehend. Die schützenden Schneehauben haben den Blütenknospen übrigens nicht geschadet; selbst stärkere Nachtfröste werden erst im Stadium von Vollblüte und vor allem Nachblüte kritisch.

Mehr als 30 mm Niederschlag seit Anfang April und milde Witterung in der Woche vor Ostern werden dazu führen, dass sich bald die ersten Apfelblüten öffnen. Birnen und Süßkirschen sind in der Entwicklung schon weiter (siehe Fotos vom 10. April). Die Wetterprognose für die kommenden zehn Tage lässt gute Bedingungen für die Bestäuberinsekten erwarten: Trockenheit, viel Sonne und Tageshöchsttemperaturen zwischen 16 und 20° C.

Süßkirsche am Aufblühen

Neue Erkenntnisse zur Mistel

Im unbelaubten Zustand der Apfelbäume fallen die kugeligen, immergrünen Büsche der Mistel besonders auf. Aus dem Wingert-Report Nr. 7 vom 28.11.2020 können Sie bereits einige Details zu dieser Schmarotzerpflanze entnehmen.

Bisher wurde die Mistel lediglich als Halbschmarotzer betrachtet, weil sie mit ihren grünen Blättern selbst assimiliert und man annahm, dass sie ihrer Wirtspflanze nur Wasser und mineralische Nährstoffe entzieht. Mittlerweile stufen Experten sie aber als echten Schmarotzer ein, da sie Senker in die assimilatführenden Leitungsbahnen unter der Rinde (Phloem genannt) treibt. Somit entnimmt die Mistel dem Obstbaum nicht nur Wasser und beträchtliche Mengen an Mineralstoffen, sondern auch die energiespendenden Assimilate. Der Obstbaum wird folglich wesentlich stärker geschwächt als bisher vermutet.

In den letzten 15-20 Jahren hat der Mistelbefall an Apfelhochstämmen massiv zugenommen, und zwar sowohl die Anzahl betroffener Bäume als auch die Zahl an Misteln pro Baum. Ursachen hierfür sind mangelnde Pflege (Schnitt) und Überalterung vieler Bestände auf den Streuobstwiesen, aber auch eine Begünstigung infolge des Klimawandels. Bisher galten in erster Linie ältere Apfelbäume als anfällig, während junge und vitale Bäume einen Befall oftmals erfolgreich abwehren konnten. Mit der massiven Ausbreitung des Befalls findet sich die Mistel nun leider auch zunehmend an jüngeren bzw. im besten Ertragsalter befindlichen Apfelbäumen. Interessanterweise werden Kartierungen in Baden-Württemberg zufolge bestimmte Apfelsorten viel seltener befallen als andere; vor allem `Schöner aus Boskoop´, `Brettacher´ und `Gewürzluiken´ erwiesen sich als recht robust. Übrigens tritt auch an Birnbäumen kaum Befall auf. Hier stirbt das Gewebe rund um die Keimstelle des Mistelsamens einfach ab und damit auch der Schmarotzer!

Als Gegenmaßnahme wird angeraten, die Mistel beim Winterschnitt der Apfelbäume nachhaltig zu entfernen, indem man 30-50 cm weit ins gesunde Holz zurückschneidet. Alternativ bleibt die Möglichkeit, die Misteln abzubrechen (geht optimal bei Frost) oder abzuschneiden. Die Saugwurzeln verbleiben dann zwar im Apfelbaum, aber die Mistel benötigt ca. vier Jahre, bis sie wieder Samen bildet. Spätestens nach vier Jahren muss der Schmarotzer erneut entfernt werden. Am besten wird diese Maßnahme aber jährlich durchgeführt, um die Mistel quasi auszuhungern; sie stirbt dann meist innerhalb weniger Jahre vollständig ab.

Frostspanner und Apfelbaumgespinstmotte

In vielen Regionen Hessens zeichnet sich ein deutlich stärkerer Frostspannerbefall ab als im Vorjahr. Die Räupchen sind zurzeit noch sehr klein und schwer zu entdecken, da sie sich zwischen noch nicht entfalteten Blättern und den Blüten verstecken.

Die Gespinstmottenkontrolle in den Bad Vilbeler Wingerten ergab, dass eine Bekämpfung in diesem Jahr unbedingt anzuraten ist. Zwischen den einzelnen Gewannen zeigten sich zwar deutliche Unterschiede, insgesamt ist der Besatz mit Gelegen von Anzahl und Größe her aber stärker als 2021. Die für Ende April oder Anfang Mai vorgesehene Maßnahme mit einem Bacillus-thuringiensis-Präparat wird auch spät geschlüpfte und entsprechend noch kleine Frostspannerräupchen erfassen.

Der Frostspannerschlupf sollte bis zum Ende der Woche nach Ostern abgeschlossen sein. Im Herbst angebrachte Leimringe hindern momentan noch Raupen, die aus unterhalb der Barriere abgelegten Eiern schlüpfen, am Aufwandern in die Baumkrone. Spätestens Ende April haben die Leimringe ihren Zweck erfüllt und sollten entfernt werden, um unerwünschte Beifänge zu vermeiden und junge, noch unerfahrene Singvögel bei der Futtersuche nicht zu gefährden.